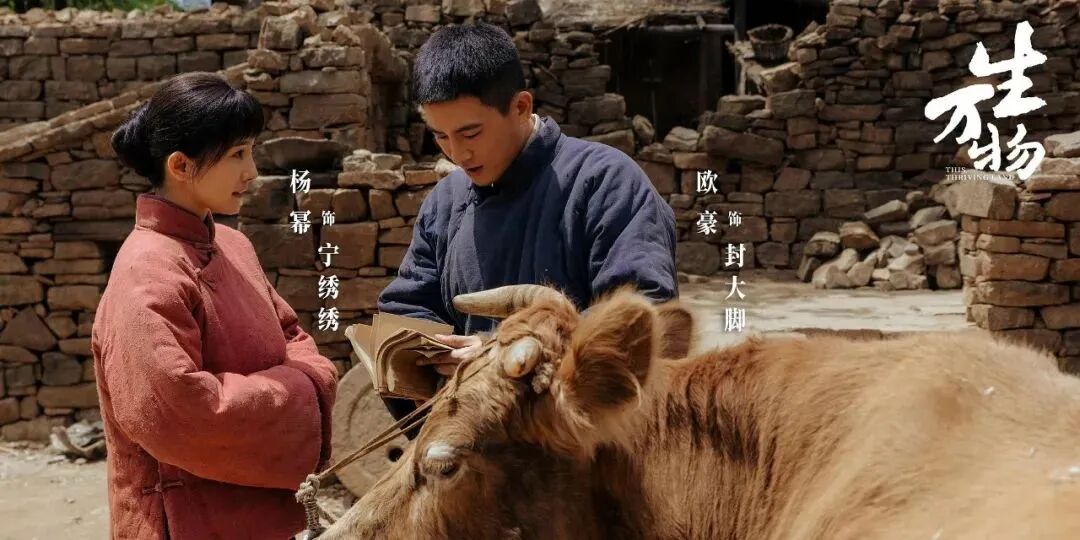

最近,山東元素閃耀熒屏,兩部影劇佳作《生萬物》與《我們的河山》相繼登陸央視黃金檔,掀起收視熱潮與網(wǎng)絡(luò)熱議。

當魯南的土地變遷與沂蒙的抗戰(zhàn)往事在屏幕上交相輝映,一個穿越時空的精神坐標愈發(fā)清晰——沂蒙精神。

沂蒙精神,誕生于烽火連天的革命歲月,是山東人民在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,用鮮血和生命鑄就的寶貴精神財富。它源于沂蒙山區(qū)這片紅色熱土,是黨和人民魚水情深、生死與共的生動寫照。

一、土地為證:沂蒙精神的歷史刻度

抗日戰(zhàn)爭時期,沂蒙山區(qū)崎嶇的山路上,百姓用獨輪車推著糧食支援前線;昏暗的油燈下,紅嫂用乳汁救活傷員——這些震撼人心的場景,不是藝術(shù)虛構(gòu),而是沂蒙大地最鮮活的集體記憶。在抗日戰(zhàn)爭最艱苦的歲月里,沂蒙人民用“最后一粒米做軍糧,最后一塊布做軍裝,最后一個兒子送戰(zhàn)場”的赤誠,書寫出“水乳交融、生死與共”的壯麗史詩。

土地,是沂蒙精神最堅實的載體。《我們的河山》劇中八路軍戰(zhàn)士與百姓共耕一片田、同守一座山的情節(jié),道出了沂蒙精神誕生的密碼:黨把人民利益放在心中最高位置,人民就把黨的事業(yè)當成自己的生命。這種黨群魚水深情,在孟良崮戰(zhàn)役的炮火中淬煉,在沂蒙紅嫂的擔(dān)架上升華,在“沂蒙六姐妹”的足跡中定格,成為沂蒙精神最深刻的底色。

今天,當我們走進沂蒙革命紀念館,泛黃的獨輪車、銹跡斑斑的軍號、補丁摞補丁的軍裝,無不訴說著那段艱苦卓絕的歲月。這些文物不是冰冷的史料,而是有溫度的精神圖騰,它們見證著黨與人民從苦難中攜手走來的風(fēng)雨歷程,也昭示著沂蒙精神不是封存的 “過去式”,而是流淌在中華民族血脈中的活性基因。

二、山河為鑒:沂蒙精神的時代轉(zhuǎn)譯

如果說《我們的河山》是對沂蒙精神的歷史回望,那么《生萬物》則是對沂蒙精神的時代詮釋。劇中從“減租減息搞永佃”到“開倉放糧救濟災(zāi)民”,再到如今的“鄉(xiāng)村振興齊魯樣板”,魯南農(nóng)村的土地變遷史,恰是沂蒙精神在不同歷史時期的生動注腳。當新時代的農(nóng)民用無人機噴藥施肥、用電商平臺銷售農(nóng)產(chǎn)品時,我們看到的不僅是生產(chǎn)方式的變革,更是沂蒙人民“敢為人先、開拓創(chuàng)新”的精神傳承。

在沂蒙老區(qū),精神傳承從未停歇。當年“愚公移山”改造山河的厲家寨,如今發(fā)展成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園;曾因“龍頂山上寫春秋”聞名的九間棚,變成鄉(xiāng)村旅游的網(wǎng)紅打卡地。從“整山治水”到“綠色發(fā)展”,從“解決溫飽”到“全面脫貧”再到“鄉(xiāng)村振興”,沂蒙人民用奮斗賦予精神新的時代內(nèi)涵。正如《生萬物》中那句臺詞:“土地不會辜負用心耕耘的人,精神不會辜負真心傳承的人。”

這種傳承在新時代的齊魯大地處處可見:在鄉(xiāng)村振興一線,黨員干部與群眾同吃同住同勞動,續(xù)寫“黨群同心”的新故事;在疫情防控戰(zhàn)場,白衣戰(zhàn)士逆行出征守護生命;在經(jīng)濟發(fā)展前沿,政企同心推動經(jīng)濟穩(wěn)健向好、進中提質(zhì)。其實,沂蒙精神早已超越地域限制,成為山東人民干事創(chuàng)業(yè)的精神動力。

三、精神為炬:照亮民族復(fù)興的奮進之路

習(xí)近平總書記指出:“沂蒙精神與延安精神、井岡山精神、西柏坡精神一樣,是黨和國家的寶貴精神財富。”在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程上,沂蒙精神具有特殊的時代價值。

沂蒙精神是“以人民為中心”發(fā)展思想的生動體現(xiàn)。從革命年代“為人民翻身解放而斗爭”,到新時代“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標”,中國共產(chǎn)黨人始終把人民放在心中最高位置。在山東,“我為群眾辦實事”實踐活動深入開展,財政民生支出占比80%左右,這正是沂蒙精神中“黨群同心”在新時代的延續(xù)。

沂蒙精神是攻堅克難的力量源泉。面對發(fā)展中的難題,山東人民發(fā)揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、無私奉獻”的沂蒙精神,在黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展中勇?lián)姑诰G色低碳高質(zhì)量發(fā)展中蹚出新路徑。從“齊魯號”中歐班列馳騁亞歐大陸,到山東自貿(mào)試驗區(qū)改革創(chuàng)新,沂蒙精神正在轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的強大引擎。

沂蒙精神是文化自信的重要支撐。在多元文化交織的今天,沂蒙精神所蘊含的家國情懷、集體主義、奮斗精神,為我們提供了強大的精神支撐。山東深入挖掘紅色文化資源,打造紅嫂家鄉(xiāng)旅游區(qū),創(chuàng)作《沂蒙六姐妹》《紅高粱》等文藝精品,讓紅色基因融入城市血脈、走進百姓生活。

沂蒙精神是山東的,也是中國的;是歷史的,也是未來的。在實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的征程上,沂蒙精神將繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用,激勵一代又一代人奮勇前進。

這山河無恙,這萬物生長,這精神永續(xù)——如魯南山野的連翹花,年年歲歲,燦爛如金。(照東)(圖片源自網(wǎng)絡(luò))