日照?qǐng)?bào)業(yè)全媒體記者 徐曉清

海曲會(huì)客廳

日照文化名人系列訪談

主辦:日照市中華文化促進(jìn)會(huì)

承辦:日照日?qǐng)?bào)社

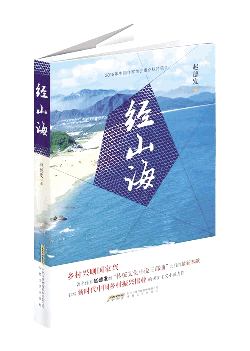

趙德發(fā),1955年生,莒南縣人,1991年畢業(yè)于山東大學(xué)作家班,曾任日照市文聯(lián)主席、作協(xié)主席、山東省作家協(xié)會(huì)副主席等職,現(xiàn)為中國(guó)作家協(xié)會(huì)全委會(huì)委員。至今已發(fā)表、出版各類文學(xué)作品800萬(wàn)字,大量作品被轉(zhuǎn)載。主要作品有長(zhǎng)篇小說(shuō)《繾綣與決絕》《君子夢(mèng)》《青煙或白霧》《雙手合十》《乾道坤道》《人類世》《經(jīng)山海》以及長(zhǎng)篇紀(jì)實(shí)文學(xué)《白老虎》等,出版有12卷《趙德發(fā)文集》。曾獲第三屆人民文學(xué)獎(jiǎng),第四、第八屆《小說(shuō)月報(bào)》百花獎(jiǎng),三次《中國(guó)作家》獎(jiǎng),首屆齊魯文學(xué)獎(jiǎng),第一、第四屆泰山文藝獎(jiǎng)(文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)),第四、五、七、十一屆山東省精品工程獎(jiǎng)等。長(zhǎng)篇小說(shuō)《經(jīng)山海》獲全國(guó)第十五屆精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng),入選“新中國(guó)70年百種譯介圖書(shū)推薦目錄”。

對(duì)著名作家趙德發(fā)來(lái)說(shuō),2019年是一個(gè)名副其實(shí)的“大年”。 從1979年某個(gè)秋夜的“突生一念”算起,趙德發(fā)在文學(xué)這條路上已經(jīng)走過(guò)四十年。2019年,恰逢新中國(guó)成立70周年,日照市建市30周年,這是一個(gè)特殊的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在這舉國(guó)歡慶的時(shí)節(jié),趙德發(fā)也迎來(lái)了自己文學(xué)創(chuàng)作成果的大豐收——長(zhǎng)篇新作《經(jīng)山海》獲得第十五屆全國(guó)精神文明建設(shè)“五個(gè)一”精品工程獎(jiǎng),并入列“新中國(guó)70年百種譯介圖書(shū)推薦目錄”,有關(guān)方面正在準(zhǔn)備拍成電視劇;非虛構(gòu)作品《一九七O年代,我的鄉(xiāng)村教師生涯》出爐熱賣;《白老虎》在《啄木鳥(niǎo)》雜志1984—2019年“我最喜愛(ài)的精品佳作”評(píng)選活動(dòng)中獲獎(jiǎng)。 猶記2016年,趙德發(fā)出版了長(zhǎng)篇新作《人類世》并辦理了退休手續(xù),他對(duì)朋友說(shuō)“此生已完成”,并表示,余生所得,皆為天賜。時(shí)隔三年,自稱“此生已完成”的趙德發(fā)卻“鼓了一個(gè)大紅”,成效、榮譽(yù)紛沓而至。 自然,這絕不是天賜。 10月的日照,金秋送爽。記者再訪趙德發(fā),尋脈他的文學(xué)路,以啟迪讀者。

記者:在您非虛構(gòu)作品《一九七O年代,我的鄉(xiāng)村教師生涯》的封面上,有這樣一句話,“那些持久自律、努力、自尊生活的年輕人,最后都怎么樣了”,深深打動(dòng)了我。無(wú)疑,這是對(duì)您的一種評(píng)價(jià),也是您歷程的寫照。我看到濟(jì)南文史學(xué)者鄭連根先生寫的一篇書(shū)評(píng),說(shuō)您這本書(shū)是一部“作家前傳”。了解您的人都知道,因時(shí)代的原因,您14歲就輟學(xué)了。以“小學(xué)學(xué)歷”起步,到成長(zhǎng)為著名作家,這本身就是值得書(shū)寫的勵(lì)志故事。再說(shuō)一說(shuō)?

趙德發(fā):說(shuō)來(lái)慚愧,我文化底子很淺,30歲前沒(méi)有任何學(xué)歷,不用說(shuō)大專、高中、初中,甚至連小學(xué)的文憑也沒(méi)有,因?yàn)槲覜](méi)讀到小學(xué)畢業(yè),來(lái)了“文革”,學(xué)校停課了。后來(lái)又讀了四個(gè)月初中,因?yàn)閷W(xué)校與我向往的樣子相差甚遠(yuǎn),便決定輟學(xué)。多虧15歲那年當(dāng)上了民辦老師,讓我又回到學(xué)校,親近書(shū)本。因?yàn)樯蠈W(xué)甚少,以至于參加工作后每次填表,在“學(xué)歷”那一欄填“初中”,我都感到心虛,覺(jué)得是欺騙了組織。我當(dāng)鄉(xiāng)村教師整整十年,從15歲到25歲,從民辦教師到代課教師再到公辦教師。那些年,我非常自卑,覺(jué)得自己當(dāng)老師是誤人子弟,好在我比較努力,自強(qiáng)不息。封面上的那句話,“那些持久自律、努力、自尊生活的年輕人,最后都怎么樣了”,是編輯加上的。我那時(shí)也算是這樣一個(gè)年輕人吧。那十年間,為了彌補(bǔ)自己的不足,我一直在拼命學(xué)習(xí),后來(lái)總算成功了,23歲考上了中學(xué)語(yǔ)文教師,24歲成為學(xué)區(qū)負(fù)責(zé)人,管理一所聯(lián)中、八所小學(xué)。正應(yīng)了西方著名心理學(xué)家阿德勒的那句名言:“成功是自卑情結(jié)的過(guò)度補(bǔ)償。”

記者:您在四十年前萌生了當(dāng)作家的念頭,一路走來(lái),您是否有過(guò)迷茫,自覺(jué)經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段?

趙德發(fā):1979年秋天,我還在教師崗位上的時(shí)候,看到一本《山東文學(xué)》,突然萌生了想當(dāng)作家的念頭。就是這樣一個(gè)偶然的念頭,決定了我的終生。然而,我那時(shí)基礎(chǔ)太差,文化準(zhǔn)備先天不足,要想走上文學(xué)道路談何容易。后來(lái)經(jīng)歷過(guò)許多失敗,無(wú)數(shù)次退稿,但我一直矢志不渝,屢敗屢戰(zhàn),就這樣一步步走了過(guò)來(lái)。直到今天,我還是慶幸自己選定了這樣的人生目標(biāo)。因?yàn)槲以絹?lái)越覺(jué)得,文學(xué)是一種非常美好的東西,是人類創(chuàng)造的一種非常獨(dú)特的表達(dá)方式,她能再現(xiàn)生活,表達(dá)情感,陳述思想,揭示人性,值得我終生追求,甚至為之獻(xiàn)身。從那以后,“以文學(xué)為宗教,把寫作當(dāng)修行”這兩句話就成了我的座右銘。

四十年的創(chuàng)作道路,分為這樣幾個(gè)階段:

第一階段,準(zhǔn)備不足,懵懵懂懂(1979—1989,10年)。我25歲被調(diào)到黨政機(jī)關(guān),先當(dāng)公社秘書(shū),后當(dāng)莒南縣委秘書(shū),29歲擔(dān)任縣委辦公室副主任,30歲擔(dān)任縣委組織部副部長(zhǎng),要當(dāng)作家的想法卻從沒(méi)動(dòng)搖。然而,我在創(chuàng)作上的準(zhǔn)備嚴(yán)重不足,對(duì)文學(xué)所知甚少,雖然發(fā)表了一些作品,但都幼稚而粗淺。我決定扎扎實(shí)實(shí)打底子,就從1982年開(kāi)始在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)電大中文專業(yè),三年之后拿到了平生第一張文憑。但是,在縣委組織部太忙,沒(méi)有時(shí)間寫作,1988年春天聽(tīng)說(shuō)山東大學(xué)招收作家班,我立即做出了報(bào)考的決定,得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。然而考入作家班之后,在長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)候里還是寫不出像樣的東西,非常苦惱。

第二個(gè)階段,略微開(kāi)竅,方向不明(1989—1994,5年)。我在山大認(rèn)真讀書(shū),用全新的眼光審視我的生活積累,終于明白了小說(shuō)應(yīng)該怎樣寫。于是,我在1989年暑假寫出了短篇小說(shuō)《通腿兒》,先在《山東文學(xué)》發(fā)表,后被《小說(shuō)月報(bào)》轉(zhuǎn)載,獲該刊第四屆百花獎(jiǎng),讓我對(duì)自己的創(chuàng)作有了自信。兩年的學(xué)習(xí)生活結(jié)束,我來(lái)日照工作,至1994年發(fā)表了上百萬(wàn)字的中短篇小說(shuō)。但這個(gè)階段,我方向不明,沒(méi)有規(guī)劃,想到啥寫啥。

第三個(gè)階段,傾盡積累,描畫(huà)土地(1994—2002,8年)。我審視自己的早期作品,覺(jué)得不足于代表自己的生命價(jià)值,決定創(chuàng)作長(zhǎng)篇小說(shuō),并且將表現(xiàn)對(duì)象明確地定在農(nóng)民與土地的關(guān)系上。我寫出了長(zhǎng)篇小說(shuō)《繾綣與決絕》,此后又寫出了表現(xiàn)農(nóng)民與道德的《君子夢(mèng)》,表現(xiàn)農(nóng)民與政治的《青煙或白霧》,都在人民文學(xué)出版社出版。這是我對(duì)農(nóng)村歷史變遷的全面表現(xiàn),對(duì)農(nóng)民命運(yùn)的深入思考,也是對(duì)家鄉(xiāng)那方土地的深情回報(bào)。

第四個(gè)階段,突然“出軌”,寫“經(jīng)驗(yàn)之外”(2003—2012,9年)。2003年秋天,我因一個(gè)特殊的機(jī)緣,決定創(chuàng)作一部反映當(dāng)代漢代佛教的小說(shuō),經(jīng)過(guò)讀書(shū)、采訪,寫出了《雙手合十》。接著,又寫了一部反映當(dāng)代道教文化的《乾道坤道》。這些傳統(tǒng)文化領(lǐng)域,超出我的經(jīng)驗(yàn),之前我從未涉足,被朋友戲稱為“創(chuàng)作上的出軌”。這期間,我還寫了長(zhǎng)篇紀(jì)實(shí)文學(xué)《白老虎——— 中國(guó)大蒜行業(yè)內(nèi)幕揭秘》,這也屬于我經(jīng)驗(yàn)之外的范疇。

第五個(gè)階段,轉(zhuǎn)身向藍(lán),講海邊故事(2013至今,已有6年)。我在海邊工作、生活近三十年,有好多積累與感受,受“人類世”這個(gè)地質(zhì)歷史學(xué)新概念的誘發(fā),我開(kāi)始寫海邊的人和事。我先寫了一部《人類世》,去年又寫了一部《經(jīng)山海》。

我創(chuàng)作四十年,得八百萬(wàn)字,總算給自己的初心有了一個(gè)交代。

記者:四十年,矢志不渝,真不容易。您如何處理繁忙的社會(huì)活動(dòng)和潛心創(chuàng)作之間關(guān)系的?有沒(méi)有想偷懶的時(shí)候?

趙德發(fā):我的早期寫作,都在業(yè)余。工作與創(chuàng)作肯定有沖突,但我還是盡量擠出時(shí)間。1981年,莒南縣相溝公社在全縣率先實(shí)行聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,身為黨委秘書(shū)的我,心想當(dāng)年著名作家柳青經(jīng)歷農(nóng)業(yè)合作化,寫出了《創(chuàng)業(yè)史》,我也遇上了一段非常重要的歷史時(shí)期,也應(yīng)該寫上一部。白天,我盡職盡責(zé)當(dāng)秘書(shū),晚上9點(diǎn)后搞創(chuàng)作,一般要熬到半夜,整個(gè)公社大院沒(méi)有第二個(gè)人知道我在寫小說(shuō)。半年后,一部10萬(wàn)字的大中篇寫成了,題目叫作《在那冶紅妖翠的河邊》。作品完成后,寄給了北京一家雜志社,僅僅過(guò)了半個(gè)月就“完璧歸趙”。長(zhǎng)期的勞累加上創(chuàng)作的失敗,給我造成了嚴(yán)重打擊。當(dāng)年秋天,我的頭發(fā)大把大把脫落,還出現(xiàn)了好幾塊明晃晃的斑禿。我當(dāng)時(shí)很茫然,自信心降到了最低限度。

工作與創(chuàng)作的沖突,后來(lái)差一點(diǎn)把我給毀了。那年我在莒南縣委當(dāng)秘書(shū),有一天剛參加完電大期末考試,極其疲憊,卻必須連夜修改書(shū)記在全縣四級(jí)干部會(huì)的上講話。我晚飯沒(méi)能吃,想睡一會(huì)也睡不成,閉上眼睛,腦海里全是閃電,接近崩潰的狀態(tài)。后來(lái)有人來(lái)串門,我起來(lái)與他說(shuō)話,才轉(zhuǎn)移了注意力,讓大腦恢復(fù)正常。我意識(shí)到,要“工作創(chuàng)作兩不誤”,那是癡心妄想。所以我就決定棄政從文,去山大學(xué)習(xí)創(chuàng)作。

畢業(yè)后,我來(lái)到日照工作。幸運(yùn)的是,這里的一些領(lǐng)導(dǎo)非常支持我的創(chuàng)作,讓我在文聯(lián)工作。2001年,我給市委寫報(bào)告,請(qǐng)求從事專業(yè)創(chuàng)作,也得到批準(zhǔn)。從那時(shí)到現(xiàn)在,盡管我的社會(huì)活動(dòng)還是較多,但是創(chuàng)作沒(méi)有受到大的影響。近二十年來(lái),我已經(jīng)養(yǎng)成了習(xí)慣,每天早晨五點(diǎn)起床寫作,寫到八點(diǎn),即使白天有活動(dòng),也不耽誤。如果白天沒(méi)有活動(dòng),早飯后我要睡一會(huì)兒,然后處理雜務(wù),看看訂的幾份報(bào)紙;下午,或者繼續(xù)寫,或者改稿子,或者看看資料,為第二天的寫作做準(zhǔn)備。我的心理調(diào)適能力也還行,無(wú)論遇到多么煩惱的事情,或者急需處理的事情,一旦坐到書(shū)桌前,都會(huì)暫時(shí)將那些事情置之腦后,將腦神經(jīng)轉(zhuǎn)換為“寫作模式”。收工后再轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái),該干啥干啥。

關(guān)于有沒(méi)有偷懶的時(shí)候,我可以這樣說(shuō):基本上沒(méi)有。這么多年來(lái),我沒(méi)有休過(guò)周末、假期,除了大年初一這天不寫;除了出差在外,我沒(méi)有一個(gè)早晨不在書(shū)房工作。就連前幾年,我經(jīng)常回老家伺候生病的父母,也是早早起床,趁著他們沒(méi)醒的時(shí)候?qū)懮弦粫?huì)兒。我沒(méi)有多少才分,靠的就是“勤奮”二字。“天道酬勤”,是我信奉的真理。

記者:據(jù)了解,您的《經(jīng)山海》是“命題作文”,創(chuàng)作時(shí)間并不長(zhǎng),卻獲得了巨大成功。人民文學(xué)主編施戰(zhàn)軍評(píng)論說(shuō)“新時(shí)代現(xiàn)實(shí)題材的長(zhǎng)篇小說(shuō)中,目前《經(jīng)山海》的成就應(yīng)該是最高的”。這個(gè)評(píng)價(jià)實(shí)在是高。請(qǐng)說(shuō)一說(shuō)《經(jīng)山海》的創(chuàng)作歷程。

趙德發(fā):去年年初,雞年的臘月二十五,《人民文學(xué)》主編施戰(zhàn)軍先生給我打電話,約我寫一部反映新時(shí)代的長(zhǎng)篇小說(shuō),我就答應(yīng)了。此前,安徽文藝出版社社長(zhǎng)朱寒冬先生一直期待我給他們社寫一部原創(chuàng)作品。朱先生六年來(lái)給我再版了《雙手合十》《君子夢(mèng)》,集中推出“趙德發(fā)傳統(tǒng)文化小說(shuō)三種”,出版了我的訪談集《寫作是一種修行》,2018年又出版了12卷《趙德發(fā)文集》,這份情誼,我必須報(bào)答。2018年春節(jié)剛過(guò),我就投入了準(zhǔn)備工作:讀書(shū),采訪,構(gòu)思。我去了沂蒙山區(qū),去了日照山區(qū),走了多個(gè)村莊,采訪了好幾位“第一書(shū)記”與許多干部群眾,還在日照海邊采訪了一些漁民。此后,我用半年時(shí)間,拼了一把老命,寫出了這部作品。稿子發(fā)給《人民文學(xué)》,兩周后他們就決定,在第三期頭題發(fā)表。書(shū)名換了幾換,都不妥當(dāng),戰(zhàn)軍主編最后定為《經(jīng)山海》,提升了境界,讓我十分驚喜。那一期《人民文學(xué)》的卷首語(yǔ),對(duì)這部作品做了鄭重推薦。但因?yàn)榭锏钠邢蓿皇前l(fā)表了一個(gè)十多萬(wàn)字的刪減版。發(fā)表之后,引起了反響。清明節(jié)那天,北京一位影視制片人來(lái)日照找到我,說(shuō)中宣部文藝局領(lǐng)導(dǎo)向他推薦了《經(jīng)山海》,建議他拍成電視劇。過(guò)了幾天,我去北京和他簽訂了影視改編權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。現(xiàn)在,這部電視劇的改編正在緊鑼密鼓進(jìn)行,據(jù)說(shuō)拍成后將在央視播出。

為了讓書(shū)更加完善,安徽文藝出版社還出了“試讀本”,在《人民文學(xué)》雜志社專門召開(kāi)了改稿會(huì),請(qǐng)十幾位著名評(píng)論家提意見(jiàn)。根據(jù)他們的意見(jiàn),我又做了一番修改。此書(shū)出版后,獲得“五個(gè)一工程”獎(jiǎng),入選“新中國(guó)70年百種譯介圖書(shū)推薦目錄”,中央人民廣播電臺(tái)決定在《小說(shuō)連播》節(jié)目中播出此書(shū)。國(guó)慶前夕,中國(guó)作協(xié)重點(diǎn)作品扶持辦公室、山東省作協(xié)、《人民文學(xué)》雜志社、安徽文藝出版社共同在京召開(kāi)了《經(jīng)山海》研討會(huì)。該研討會(huì)系中國(guó)作協(xié)“慶祝新中國(guó)成立70周年”系列研討會(huì)之一。中國(guó)作協(xié)黨組成員、副主席閻晶明出席會(huì)議并講話,三十多位專家到場(chǎng)發(fā)言,日照市委常委、宣傳部長(zhǎng)高杰也到會(huì)上致辭。大家對(duì)這部作品給予充分肯定,讓我受到很大鼓勵(lì)。他們指出的一些不足,也為我今后的創(chuàng)作指引了方向。

記者:從媒體上得知,您剛被青島大學(xué)聘為駐校作家。此前,您已經(jīng)被山東理工大學(xué)聘為駐校作家,還擔(dān)任曲阜師范大學(xué)的研究生導(dǎo)師,有人說(shuō)。您是“學(xué)者型作家”。請(qǐng)談?wù)勀@些年來(lái)與大學(xué)的交往和體會(huì)好嗎?

趙德發(fā):三十一年前,我走進(jìn)山大校門,從此與大學(xué)結(jié)緣。這些年來(lái),先后應(yīng)邀在北京大學(xué)、山東大學(xué)、山東師范大學(xué)、上海師范大學(xué)等高校講過(guò)創(chuàng)作。2000年被曲阜師范大學(xué)聘為兼職教授;2011年,被曲阜師范大學(xué)聘為兼職碩士生導(dǎo)師,帶了6屆16名研究生,2018年被評(píng)為該校優(yōu)秀研究生指導(dǎo)教師。2014年,我和張煒、李浩、徐則臣一起,被山東理工大學(xué)聘為駐校作家(2017年續(xù)聘三年,又增加了雷平陽(yáng)、胡學(xué)文、海飛、劉玉棟)。2019年10月,被青島大學(xué)聘為駐校作家和講座教授,被臨沂大學(xué)聘為特聘教授。到大學(xué)里講課、帶學(xué)生,擔(dān)任駐校作家,給我提供了難得的機(jī)遇。我學(xué)養(yǎng)不夠,必須逼迫自己見(jiàn)賢思齊。高校里學(xué)者云集,有許多現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)的研究專家,他們的學(xué)術(shù)觀點(diǎn),給了我好多啟發(fā)。大學(xué)生都很年輕,充滿青春活力,與他們交流,能了解他們的新潮想法,見(jiàn)識(shí)一些新生事物。與駐校作家們?cè)谝黄穑材芟嗷ソ涣鳎嗷ゴ龠M(jìn)。擔(dān)任山東理工大學(xué)駐校作家以來(lái),我就從幾位“同駐”那里學(xué)到了不少東西。今年6月,我與張煒主席做了一場(chǎng)對(duì)話《文學(xué)與我們今天的時(shí)代》,他思路敏捷,見(jiàn)解深刻,讓我充分領(lǐng)略了一位大作家的風(fēng)采。

去年秋天,山東師范大學(xué)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)重點(diǎn)學(xué)科帶頭人約我寫一部傳記,全面反映著名學(xué)者、國(guó)家名師朱德發(fā)先生的輝煌人生,我從今年春天開(kāi)始采訪,接觸到朱先生的許多同事、同學(xué)和弟子,這些人多是博士、教授、博導(dǎo)、政要,更讓我開(kāi)闊了眼界,增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)。

頻繁出入一些大學(xué),也讓我熟悉了高校生活,增添了生活積累,幫助了創(chuàng)作。舉例來(lái)說(shuō),我在長(zhǎng)篇小說(shuō)《人類世》里,寫了一位地質(zhì)大學(xué)的老教授和他的研究生。如果沒(méi)有大學(xué)經(jīng)歷,我是絕對(duì)寫不出來(lái)的。

當(dāng)“學(xué)者型作家”,是王蒙先生最早提出來(lái)的,意思是作家要像學(xué)者一樣廣博、睿智,讓作品有充沛的文化含量。我將此作為自己的奮斗目標(biāo),多年來(lái)一直努力讀書(shū)、思考。尤其是定下某個(gè)寫作選題之后,會(huì)集中閱讀某個(gè)領(lǐng)域的資料,從中有所發(fā)現(xiàn)。這種“主題性閱讀”,有效地幫助了我的寫作。譬如說(shuō),我寫《雙手合十》《乾道坤道》,就讀了大量佛教與道教文化書(shū)籍,并且作了筆記,加上深入寺院采訪,保證了作品的知識(shí)密度與內(nèi)涵深度。

記者:您在2019年4月15日的博客中寫道,“今天早晨,靈感像朝陽(yáng)一樣噴薄而出,藍(lán)色之夢(mèng)從渾沌到清晰。我畢生追求的好小說(shuō),大概就是下一部了。”能透露一下,這會(huì)是怎樣的一部小說(shuō),動(dòng)手了嗎?

趙德發(fā):還沒(méi)動(dòng)手。我一直想寫一部海洋題材的長(zhǎng)篇小說(shuō),但一直沒(méi)有想清楚怎么寫。那天早晨,我起床后去書(shū)房,準(zhǔn)備繼續(xù)寫別的一篇東西,沒(méi)有料到,剛一落座,腦子里靈光一閃,這篇作品就突然成形了。我很激動(dòng),就在微信朋友圈和博客上發(fā)了消息。然而,一部長(zhǎng)篇小說(shuō)的問(wèn)世,是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。我年事已高,再寫新作決不能草率。我要讓靈感繼續(xù)發(fā)酵、醞釀。不久前我去貴州一家酒廠采風(fēng),了解到他們的制酒過(guò)程:“投糧下沙”之后,要經(jīng)過(guò)九番蒸煮,八輪發(fā)酵,才能將美酒釀出。我也要像一個(gè)酒坊工匠那樣,精心操作,耐心等待。如果老天賞給我充足的時(shí)間,我爭(zhēng)取再給讀者奉獻(xiàn)一份醇厚之作。