歷史是最好的教科書,紀念館則是聯結歷史與現實的重要橋梁。

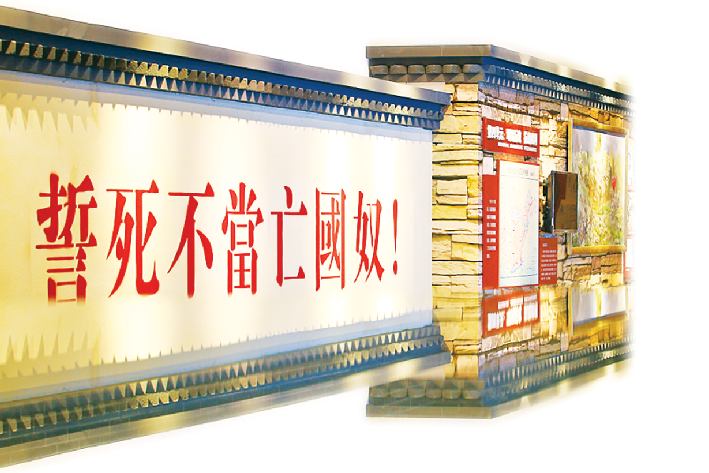

七十年前,發生在中華大地上的血火往事,凝結成中華民族共同的記憶,那是需要我們永遠銘記的歷史,前事不忘,后事之師,那是一部內容深刻的教科書。

如何銘記這段往事?如何讓這段血與火的歷史,成為可以直觀觸摸的教科書?如何架起溝通這段歷史的橋梁?

紀念館,是一種不能替代的重要形式。

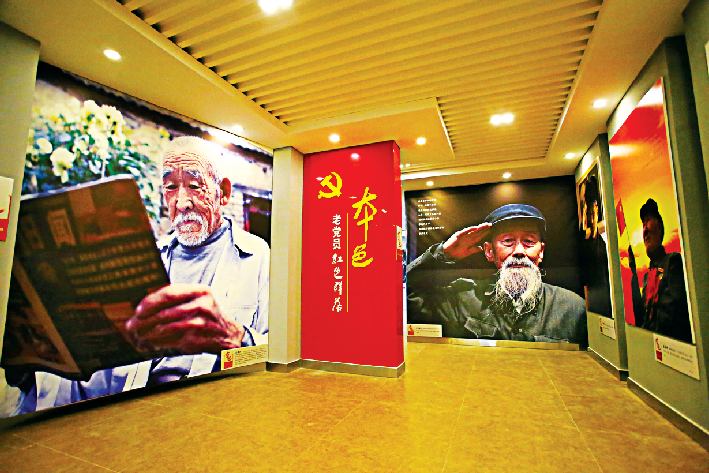

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年大閱兵來臨之時,我與兩位記者,來到即將開館的莒縣抗日戰爭紀念館,在紀念館內莊嚴肅穆的氣氛中,瞻仰著前輩英烈的光輝事跡,感受著今日幸福生活的來之不易。

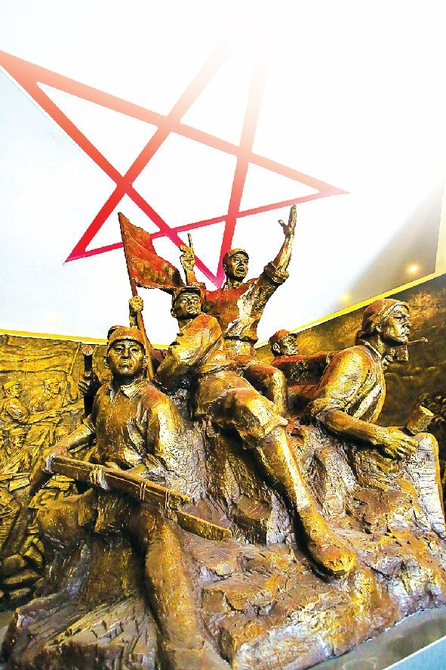

莒縣是沂蒙革命老區的重要組成部分,也是魯東南抗日根據地的重要組成部分,無數共產黨員、革命志士,為了民族的解放事業,前仆后繼,共赴困難,為贏得全國抗日戰爭的勝利,做出了巨大的犧牲和貢獻。紀念館里的一件件實物和一幅幅圖片,都是對這段抗戰往事的無聲述說。

據同行的張德勝副總經理介紹,為征集抗戰實物和圖片,他們做出了很多努力。而在民間,有關抗戰的歷史資料,仍然廣有流散。

抗日戰爭,是一場全民族的戰爭,也是每一個中國人都應了解的戰爭,紀念館是把流散的文物集中起來,供人觀瞻。而流散民間的抗戰實物,又何嘗不是一個個獨立的小紀念館,讓每一個持有者、觀看者,都能有所感悟,有所激勵。

追懷抗戰往事,紀念抗戰英雄,終究只是一種形式,通過這種形式,我們所要達成的,還是更好地開創未來,邁向明天。

--許加強

特約記者 黃永倉/文 記者 冷炳豪/攝

莒縣是沂蒙革命老區的重要組成部分,抗日戰爭時期,在中國共產黨倡導建立的以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線的旗幟下,熊熊的抗日烈火化作無與倫比的巨大力量,在莒縣這片紅色沃土上如烽火燎原,無法被阻擋。一段段抗戰往事,歷久彌新,也為當地留下了豐富的抗戰遺存。2015年9月2日,莒縣抗日戰爭紀念館將在莒縣浮來青旅游度假區開館。

開館前夕,黃海晨刊常務副總編許家強帶領記者一行3人,在莒縣浮來山集團副總經理張德勝的陪同下,探訪了坐落在浮來青旅游度假區的莒縣抗日戰爭紀念館,紀念館面積1800多平方米,從陳列在紀念館里的一件件實物和一幅幅珍貴的圖片中,打開了一個個塵封的抗戰故事。

一副挽聯訴說著一場血保莒城的戰斗

走進紀念館展廳,一副挽聯格外引人注目,挽聯是八路軍總司令朱德和副總司令彭德懷為劉震東等抗戰烈士所題寫,內容是:戰事方酣忍看多士喪亡顯其忠勇,吾儕尚在誓必長期抵抗還我河山。28個大字似乎向世人述說那段阻擊日寇六天五夜,我革命將士浴血殉國的莒城保衛戰。

1938年2月17日,日軍坂垣師團入侵茶溝一帶。行至招賢北管帥南將軍嶺時,遭到國民黨海軍陸戰隊沈鴻烈部的阻擊。日軍坂垣師團以優勢武器向海軍陸戰隊猛攻,激戰一天,海軍陸戰隊傷亡慘重,退至招賢。

日軍坂垣師團越過將軍嶺繼續南侵,退駐招賢的國民黨青島海軍陸戰隊與許樹聲部奮力抵抗后,許部撤回莒城,海軍陸戰隊又于18日傍晚至20日在招賢與日軍激戰兩晝夜,斃敵500余名,陸戰隊400多名官兵犧牲。日軍占領招賢后再行南侵,陸戰隊余部在楊家店子再次奮力抵抗,致使日軍不得順利南侵。

就在日軍侵占招賢以前,為防止日軍繼續南侵,國民政府軍第五戰區電令四十軍一部和先期到達的第五戰區第二路游擊隊劉震東部及莒縣游擊隊布防莒城,堅守莒城。駐防部隊成立城防指揮部,由第二路游擊隊司令劉震東任總指揮,四十軍少將旅長朱家麟任副總指揮。兵力部署是:第二路游擊隊一部和四十軍一部守北門,莒縣游擊隊守東門,四十軍邵恩三部守南門,四十軍一部駐守大湖。將士們共同誓言“與莒城共存亡”。

22日,32輛軍車載著田野聯隊侵犯莒城。晨5時許,戰斗打響。日軍在密集的火力和飛機的掩護下,抬著云梯,向城墻直沖,10余名日軍爬上城墻。守城官兵給日軍猛烈的還擊,在城墻上展開肉搏,將登城的日軍全部消滅,并活捉日軍1名,連續擊退日軍的多次進攻。日軍見北門防守嚴密,難于攻下,又以重兵妄想向西到城南迂回包圍。在大湖村遇到駐守官兵的頑強阻擊。經過激烈的肉搏戰,消滅日軍近1個中隊。在大湖激戰的同時,有一股日軍竄至城南,向城里猛攻,守城官兵奮力抵抗,日軍傷亡慘重。

23日拂曉,日軍集中兵力,向縣游擊隊防守的東門猛攻。日軍從城東北角爬上城墻,用機槍向城內掃射。許樹聲不組織部隊進行反擊,而是帶領縣游擊隊撤至城南奪門而逃。日軍由城東向西進逼,守北門之官兵兩面受敵,仍進行頑強地反擊。總指揮劉震東親自到前線指揮戰斗,不幸中彈,以身殉國。四十軍二二九團營長負傷,連長劉國勝和不少官兵壯烈犧牲。守城官兵雖進行英勇反擊,但危局難挽,只好從南門撤離。日軍第一次占領莒城。日軍占領莒城后,繼續南侵。在土山湖、大官莊、唐家湖一帶,國民軍第四十軍官兵與日軍展開激烈戰斗,致日軍死傷較大。四十軍也因受重創而南撤。

劉震東殉國后,《新華日報》為此發表了題為《莒縣我軍奮勇殺敵,劉震東氏壯烈犧牲》長篇報道。第五戰區為劉震東舉行了隆重的追悼大會,由司令長官李宗仁主祭,并作了長篇講話。中共中央和八路軍領導機關也為其送了花圈和挽聯,其中朱德總司令和彭德懷副總司令送的挽聯上寫著:

戰事方酣忍看多士喪亡顯其忠勇,吾儕尚在誓必長期抵抗還我河山。

高度評價了劉震東將軍悲壯殉國的凜然民族氣節,號召全國軍民以劉將軍為榜樣,前赴后繼,抗戰到底。隨后,國民黨軍事委員會正式追加劉震東為陸軍中將。

莒城保衛戰的意義在于延緩了日寇侵略前進的步伐,為臺兒莊大捷奠定了基礎,也可以說是臺兒莊大捷的序幕,在抗日戰爭史中占有寶貴的一頁。 一面錦旗昭示著“沭河大戒嚴”的威力

在紀念館的第二展廳,記者看到了一面繡著“戰斗模范”四個大字的錦旗。這面錦旗是1944年濱海人民武裝抗日自衛隊獎給莒縣水溝泊民兵隊的戰斗模范紅旗,如血的紅旗似乎在向世人述說那段激情燃燒的歲月,昭示著莒縣“沭河大戒嚴”的勝利是“兵民是勝利之本”的有力驗證。

1938年2月23日,日軍侵占了莒城。為了同敵人展開斗爭,中國共產黨在莒城南部沭河以東的崇山峻嶺中,開創了橫山根據地。敵人遭到嚴重威脅,不斷糾集兵力對根據地實行圍攻、“掃蕩”、分割和封鎖。

1939年6月初,日軍調集2萬多兵馬,對沂蒙山區和魯中地帶發起大掃蕩,并于6月11日以日軍千余人和偽軍一個師二次侵占莒城。日軍占莒后,不管大路小路,還是田間河道,一律實行往返穿插,合擊包圍。一時,莒中縣公路縱橫交錯,封鎖溝密如蛛網,道路兩側電桿如林,村中、山口碉堡矗立。古老富饒的莒中,被割成無數碎片,千瘡百痍,荒涼、恐怖。日偽軍三天兩頭兒闖進村子,以清鄉為名,搶糧、搶物、拆房、砍樹,一掃而光。夜里,他們偷襲中共各級抗日政府,捕捉革命干部和軍人軍屬。日軍還四處搜羅地痞流氓,建立偽政權,充實特務組織,擴編偽軍,組織“維持會”“愛護村”“模范村”等,借以培植反動勢力,破壞抗日。日偽軍狼狽為奸,先后對根據地進行了5次大掃蕩,使莒中根據地只剩下前后橫山、一溜崮西和青山前等狹窄地段,人們稱之為是“一槍能穿透”的根據地。

鑒于這種形勢,中共濱海地委決定以莒城為中心,將周圍百余里、擁有1000余村莊的地區,建立莒中縣,并組建了中共莒中縣委。從此,莒中人民在中國共產黨的正確領導和不斷教育下,迅速提高了階級斗爭和民族斗爭覺悟,增強了勝利信心。中共莒中縣委通過各區委向全體黨員干部和全縣人民,進行了保持革命氣節教育,大力宣講革命先烈的英勇斗爭事跡。并以毛澤東的著作《抗日戰爭的新階段》《論持久戰》為教材,對群眾進行形勢教育,具體分析敵我力量,論證抗日必勝的道理。在此基礎上,號召大家組織起來,建立民兵武裝,拿起槍桿子,保衛家鄉,保衛根據地。縣委要求有黨支部的村子,以支部為核心,以村干部為骨干,迅速建立游擊小組。廣大黨員積極響應黨的號召,立即組成若干游擊小組。縣委將上級發來的槍支、手榴彈分發到民兵手中。至此,莒中縣產生了第一代民兵武裝。

開始,這支民兵隊伍只是從事地下活動,到1942年底,在老六團攻打甲子山時,他們之中有200余人參加了這次戰斗,由此便公開化了。民兵們在戰場上同敵人刀對刀、槍對槍地展開了搏斗,從而得到了實戰鍛煉,提高了戰斗力。緊接著,他們在保衛家鄉的斗爭中初露鋒芒。一次,盤踞在沭河西岸的部分敵偽軍,突然渡河到金墩、孟堰、沙疃等村搶劫物資,捕捉家禽、牲畜。民兵得知后,立刻包圍了敵人,周圍村莊的民兵也趕來助戰。結果,這伙匪徒被打得失魂落魄,爭相逃命。民兵們窮追不舍,奪回了牲口、物資,并擊斃了1名偽軍。這一仗,打擊了敵人的囂張氣焰,提高了民兵的威望,給群眾壯了膽量。

金墩戰斗的勝利,極大地振奮了莒中縣的廣大人民群眾,許多青壯年積極要求參加游擊小組。在縣委的領導下,游擊小組像雨后春筍般地在全縣范圍內紛紛建立起來。游擊小組堅持一手拿鋤、一手拿槍,時刻保衛著群眾的生命財產。敵人來了,打得贏就打,打不贏就走,既不使群眾遭受損失,也不讓敵人輕易跑掉,多次粉碎了敵人的“清剿”、“掃蕩”。

當時,敵情最為嚴重的是沭河西岸,距橫山只有十五六里。中共縣直機關和濱海地區的一些重要工廠均駐橫山,敵人時常過河進行騷擾,嚴重影響著機關和工廠的正常工作。縣委想過許多辦法,也曾把縣大隊拉到沭河岸上駐守,但手大遮不過天來,仍不能完全阻住敵人。1943年秋,縣委決定把縣大隊和垛莊、青山兩區的區中隊、民兵組成聯防隊,利用沭河沿岸防御來犯敵人,實行分段負責,村村聯防、莊莊相助,日夜守衛,在南起孟堰村、北到山頭淵約15公里長的沭河沿岸實行大戒嚴。

沭河大戒嚴如同在沭河沿岸筑起一道銅墻鐵壁,多次擊退“蠶食”河東之敵,使西岸敵人不敢越河侵犯,即使在不易防守的地段,敵人冒險闖入,也是往往一無所獲,寸步難行,處處遭到民兵痛擊。當時有個號稱垛莊區“西大門”的水溝泊村,因為當地沒有高崗密林,又是下莊和垛莊兩區往來的要道,確實不易防守。敵人多次乘隙而入,但每次都被民兵打得撇下多具尸體填入村西的馬家林子溝內,為表彰這支英勇的隊伍,1944年濱海人民武裝抗日自衛隊獎給水溝泊民兵隊一面長94厘米、寬77厘米的戰斗模范紅旗。

沭河大戒嚴為鞏固橫山抗日根據地和扭轉魯東南戰局發揮了重要作用,這支隊伍的英勇斗爭事跡成為佳話,被人民群眾代代相傳。

一篇社論指出解放莒城是山東的新勝利

在紀念館有一篇民國三十三年十一月二十六日《解放日報》發表的題為《山東的新勝利》的社論,格外引人注目,《解放日報》就莒城的解放進行了大篇幅的論述,讀著社論的內容,還原了那段艱苦卓絕的抗戰歲月,將參觀者帶入了那個戰火紛飛的年代……

1944年10月12日,根據八路軍山東軍區軍事工作會議精神,山東軍區發出《今冬明春軍事斗爭方針的指示》,要求魯中、濱海、魯南選擇有利時機,首先收復莒縣,相機奪取費縣,徹底破壞臺濰公路之臺(兒莊)臨(沂)段及臨(沂)莒(縣)段,以孤立臨沂之敵。

解放莒縣縣城戰役由山東軍區直接指揮,司令員兼政委羅榮桓對莫部反正、軍事作戰及城市工作都作了相應的部署:偽軍工作繼續由蕭華負責,作戰指揮由軍區參謀處長李作鵬負責,城市工作由軍區副政委黎玉負責。參戰部隊有山東軍區指揮濱海軍區主力部隊、魯中軍區一部和地方武裝1萬余人,編為攻城、打援和攻擊外圍據點等梯隊,沿莒諸公路70公里長的戰線,發起解放莒城戰役。

莒中縣政府成立了城市工作委員會,組織萬名民兵準備拆城、破路、供應給養、救護傷員等。當莒城戰役的動員令傳達到各村時,各村都召開大會予以傳達,整個莒中縣80%的群眾都緊張地動員起來。民兵、自衛隊員扛起刀槍、镢頭、鍬、鎬,抬著擔架,帶上干糧,爭上前線,組織破城大隊15000多人。縣指揮部3天中就收到肥豬120頭、羊17只、雞900多只、鮮魚95斤、雞蛋5100個(雞蛋上都寫著“戰斗模范”等字),還有成千斤的蔬菜以及粉皮和紅、白糖等。五樓山前和軍子莊從來沒出過遠門的“識字班”隊員,趕著毛驢到青山區送給養,往返100多里路,她們都堅決完成任務。孫由莊和大坪子的抗屬紛紛寫信鼓勵在前線殺敵的子弟。張傳治在給他弟弟的信上說:“你去莒城前線英勇殺敵,咱莊老幼無不稱贊,真是第一等光榮的事,莊中對咱家照管很好,望你放心,努力殺敵……”。各村的莊頭路口,都扎起勝利門,裝飾著彩花、掛著路燈,燈上寫著本莊莊名,使軍隊、運輸隊、擔架隊一看就知道路程。從前線到后方的道路上,各村婦救會都設有慰問處,慰問處設有水爐、雞蛋和粉團。后方兵站的醫療所門前有大娘大姐在那里等候傷員。在石井街慰問處,“識字班”隊長和其他的隊員整夜不睡地守在那里,聽到抬擔架的腳步聲來了,便跑上去,噓寒問暖,顧不得吃飯休息。各區的小學生們組成宣傳隊,及時傳播著前方的勝利消息。劉家村的兒童團員有的沒有穿上棉衣,可還是和女青年們爭著站崗。田家村的婦救會長三晚上沒睡覺,幫助軍醫護理傷員,無微不至。一位傷員感動地說:“你是我的親媽媽。”劉家村的婦救會長史大娘和“識字班”隊長劉秀珍,隊員劉桂珍、劉玉英、劉錫珍、邢玉桂等人,五夜沒有睡覺,到處救護傷員。

11月14日18時,莫正民下達了起義命令,活捉了日軍教官金野、日軍警務段分所長成田、翻譯官、日本經濟顧問多本及荒井、偽縣長丁曉峰、漢奸“萬仙會”頭子于經武、從沂水逃來的日本顧問等,并消滅了從日軍司令部出來的七八個日軍,繳獲1挺歪把子機槍。19時,預先化裝潛入城內的工兵范寶增等,用炸藥包將城東南角和城西北角兩座巨型碉堡一齊炸塌。隨著兩聲巨響,城東、西、南大門同時打開,黎玉、蕭華、李作鵬等隨特務團兩個營從南門、濱海軍區第六團從東門、莒中獨立營從西門沖進城里,在起義官兵的指引下撲向日軍據點。守城日軍被迫退守到小圍子內。濱海軍區聯合發布安民告示,工兵率5000民兵和城內外群眾萬余人拆毀城墻。17—18日,八路軍擊退諸城敵偽千余人的兩次增援。19日,日偽軍300余人繞過八路軍阻擊陣地,竄入莒城與殘敵匯合。日軍后續部隊300余人,于19日進至管帥、招賢一帶,以5輛坦克掩護,修筑公路。另股日偽軍500余人,于20日竄進莒城。在此種形勢下,八路軍主攻部隊遂有序地轉移至城郊,對敵組成了多層包圍。第十三團一部配合地方武裝和民兵、群眾,切斷了日軍通往莒縣縣城的全部公路運輸線,困守在莒縣縣城的日軍,待援無望,于29日夜,棄城逃竄,莒縣城遂告解放。

在莒城戰役中,莫正民部3500余人反正,斃、傷、俘日偽軍400余人,繳獲步槍3145支、機槍31挺、擲彈筒36具、子彈6萬余發、汽車6輛、戰馬10匹,拔除日偽軍據點16處、碉堡50余個、破壞公路80余公里、解放村莊700多個、人口30余萬。此役的勝利,為八路軍以政治攻勢配合軍事進攻奪取城市提供了經驗,使濱海、魯中兩大抗日根據地連成一片,日軍失去了進行軍事行動的基地和南北運兵的要道。新華社、《大眾日報》等對戰況做了連續報道。26日,《解放日報》發表了題為《山東的新勝利》的社論,指出:解放莒城是解放區軍民今年以來收復的第23個城市,是山東我軍解放的第8座城市,“是山東我軍秋季攻勢之后最大的勝利。莒縣的解放,不僅是山東區輝煌的勝利,也是敵后我軍的偉大勝利之一。”