曾幾何時,辦理身份證意味著請半天假、排長隊、擔心材料漏帶。如今,在東港區,這一切已成為歷史。一場以“預約”為名的服務變革,正悄然重塑政務服務的形態與內核。其背后,不僅是技術的升級,更是理念的重塑——政務服務從“你適應我”轉向了“我圍繞你”。

破題:以“預判式服務”應對即將到來的辦證洪峰

改革的動力源于緊迫的現實。2025年起,首批有效期為20年的二代身份證將迎來換證高峰,東港區未來四年的換證量預計超過25萬張,是常規年份的兩倍。面對這場可以預見的“民生大考”,東港公安沒有選擇被動等待,而是主動出擊。他們提前組建研發團隊,深入一線調研,精準識別出“排隊久、材料繁、窗口忙閑不均”三大痛點。這種基于預見性與主動性的改革思維,本身就是政務服務現代化的重要體現。

立新:“智能預約”如何實現“系統圍著群眾轉”?

東港區推出的“身份證受理預約系統”,實現了三項顯著創新,真正體現了“讓系統圍著群眾轉”的服務理念。

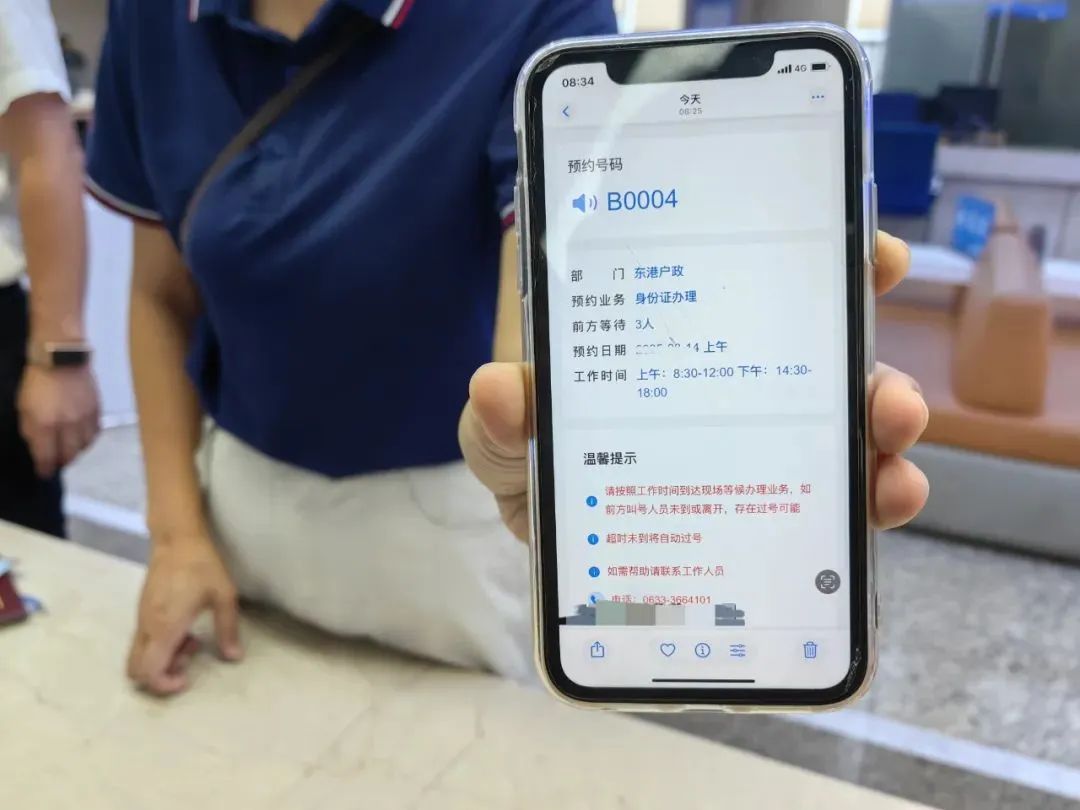

這一系統首先將“盲目排隊”轉變為“精準預約”。群眾通過手機實時查看各辦理點的忙閑狀態,自主選擇時段與地點,大大減少了等待時間,也將辦事流程中的不確定性轉化為明確預期。

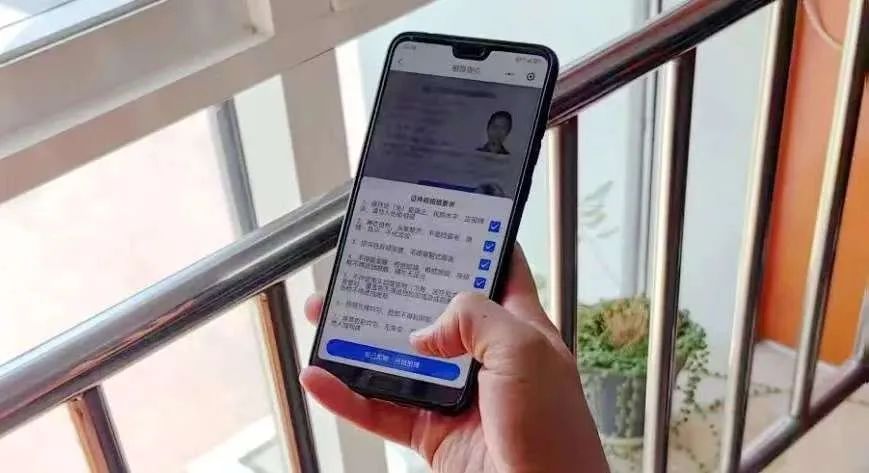

其次,系統推動從“多次跑腿”到“一次辦成”的轉變。根據辦理業務類型,自動推送所需材料清單,從源頭上杜絕了因材料不全反復奔波的現象,切實減輕群眾負擔。

更重要的是,系統實現了從“固定配置”到“動態調度”的升級。通過實時監測各點位人流數據,系統為窗口資源的科學調配與服務壓力的均衡分配提供了數據支撐,顯著提升資源利用效率。

這一切變革,都源于研發團隊始終秉持的理念:不是讓群眾適應系統,而是讓系統主動服務群眾。該系統的推出,不僅是技術上的升級,更是服務思維的根本轉變,真正做到了便民、利民。

成效:效率提升50%背后的“服務邏輯重塑”

數據顯示,自系統啟用以來,東港區身份證辦理的整體效率提升達50%。這不僅為群眾大幅節約了時間成本,更折射出政務服務理念的一次深刻轉型:其核心邏輯正從傳統的“以管理為中心”轉向“以人為中心”。

在這一轉變中,三大維度尤為突出:價值取向由“管理便利”轉向“用戶體驗”;服務模式從“被動坐等”變為“主動邀約”;技術定位也從輔助管理的工具,升級為驅動服務創新的賦能者。效率提升只是表面成效,更深層次的意義在于政府與群眾關系的重塑——公共服務正變得越來越人性化、有溫度、可感知。

這一切表明,技術的真正價值不在于管理效率本身,而在于它如何讓服務回歸人本,讓每一個市民都能感受到被尊重、被關照。

啟示:“東港實踐”的樣本意義與推廣價值

東港區的成功實踐,為更深層次的政務服務數字化改革提供了可復用的路徑與思考。

首先,它示范了如何"以小見大",從身份證辦理這類具體而高頻的民生事項切入,用精準的技術干預迅速提升辦事體驗,讓群眾在最短時間內感受到真切的便利。

更重要的是,整個系統充分體現出"數字化本質是人性化"的理念。技術不是目標,而是手段——它的成功不取決于有多先進,而在于服務是否因此更貼心、更有人情味。這意味著政府的數字化轉型,必須從管理邏輯轉向用戶邏輯,從“為人技術”走向“為人服務”。

此外,東港區的經驗證明,真正的智慧政務不在于系統復雜度,而在于對群眾需求的響應深度。這意味著服務設計必須前置,以“一端先行”帶動“全線打通”,以“一個訴求”推動“一整類流程再造”。

正因為這些扎實的成效與理念,“東港模式”得到了市公安局的認可,即將向全市推廣。它所帶來的不只是一套預約系統,更是一種可擴展、可演進的服務范式——從中我們看到,解決“辦事難”問題,完全可以從響應型治理走向預見型服務,讓每一次技術賦能都成為政民互信的增強節點。

讓“圍著群眾轉”成為政務服務的常態

東港區身份證智能預約系統的成功,是一座里程碑,也是一個新起點。它用實踐證明了:當公共服務真正以民眾體驗為圓心時,制度設計就會充滿生命力,技術應用就會充滿人情味。

我們期待,“系統圍著群眾轉”不再是一個口號,而成為所有政務服務的自覺追求。唯有如此,便民之路才會越走越寬廣,政府與群眾之間的距離才會越來越近。(日照報業全媒體記者 劉新英 史樹梅 李敏)