記者 林夕 通訊員 徐永強

梁甫山沉靜安詳,鶴河自東向西穿過村莊緩緩流淌。

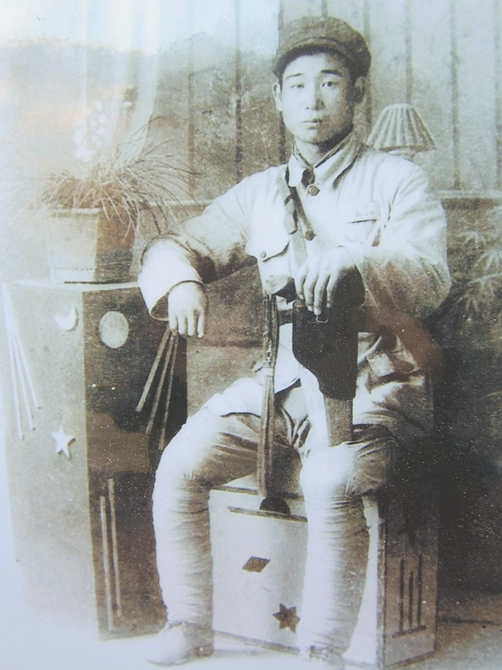

村頭老銀杏樹下,88歲的孫文世正與鄰里老伙計下棋,全神貫注。

遠遠看上去,他與普通的莊戶老漢沒有任何不同。

老人脫下上衣,一處處傷疤觸目驚心,瞬間把我們帶回槍林彈雨、烽火連天的歲月。

14歲被鬼子抓去當勞工

孫家莊子村在莒縣龍山鎮駐地北5公里處,依山傍水。

1928年冬天出生的孫文世,從有記憶就是餓,“我小的時候,家里很窮,吃不飽飯,衣服也不多,都是補丁摞補丁,幾歲就給周邊村子的地主放牛,餓肚子、挨打受罵是經常的事。”

貧苦交加的童年生活,在他心底埋下了反抗的種子。1943年夏秋之交,當戰爭的烽火燒到家鄉時,孫文世的命運發生了改變。

“日本鬼子來的時候,經常到莊里掃蕩,很厲害呀,三光政策,殺光、燒光、搶光。當時,真正的日本鬼子住在龍山鎮的南樓村,偽軍住在吉店子村,相互照應著。”孫文世回憶。

“我那時候14歲,被抓去當勞工,修炮樓,什么臟活累活都讓我們干,干慢了,干不好,日本鬼子就用劈柴打,有時候打得皮開肉綻,走路都走不大了……”70余年前的往事,仍然讓老人唏噓不已。

“有一天,有四五個日本鬼子來到我家里,說找八路軍,我爺爺說這里沒有八路軍,被一個日本鬼子狠狠打了三個耳光,全家人當時都很害怕。”

日本鬼子的種種劣行,年幼的孫文世看在眼里,記在心里,他恨死了日本鬼子。

1945年,剛剛過完春節,他通過一個親戚聯系上了八路軍,報名參軍,當時他17歲。

“當兵走時,因為家里窮,沒有衣服穿,俺村的趙蘭送給我一件毛衣,孫蘭給了一雙壓床鞋,孫文章送給了我一條褲子。”

穿著鄉親們送的衣服,孫文世來到當時駐扎在龍山鎮九里坡村的八路軍駐地,成為一名真正的抗日戰士。

太多的戰友,沒有回來

17歲的新兵孫文世很快就體味到戰爭的殘酷。

他的部隊是八路軍山東軍區特務團,雖然是主力部隊,但由于部隊剛剛進入這個地區,還沒建立起根據地,只能以連排為單位分散活動,所以條件相當艱苦。

孫文世說,當時他所在的特務團,主要在莒縣、臨沂、沂南一帶活動,日軍一般從臨沂出來沿著公路掃蕩,而孫文世也很快迎來了人生的第一次戰斗。

“有一天,在沂南介湖附近的沂河邊,我們跟日本鬼子相遇了,在沂河的東岸伏擊了日本鬼子,鬼子用迫擊炮炸我們,當時我們使用的是步槍,雙方交戰非常激烈,我當時是通訊員,在陣地上來回傳遞信息。”孫文世回憶,當時日本兵應該是掃蕩結束,正準備返回據點,因為是一場遭遇戰,事出突然,日本鬼子準備不足,只能邊打邊撤回了臨沂城。

穿梭在槍林彈雨中,眼看著親密的戰友中彈身亡,孫文世疼徹心扉,他第一次體會到失去戰友的痛苦,也真正意識到敵人的兇殘。

1945年,雖然此時已經進入了抗戰的最后階段,日本帝國主義已經是強弩之末,但對于身處敵后的孫文世們來說,敵人依然是強悍的,缺乏先進武器的他們只能依靠麻雀戰、游擊戰與敵人周旋。

對于孫文世和他的戰友來說,最常見的戰斗形式,就是沿著公路兩側進行伏擊戰,孫文世說,只要鬼子出了炮樓,機會就來了。

盡管從不和敵人硬碰硬,但是面對著裝備精良、訓練有素的日軍,戰斗還是異常艱苦,稍有不慎就可能吃大虧。

“我們團接到了上級解放臨沂的命令后,很快進入戰斗位置,當時,日本鬼子在臨沂城外的護城河內插滿了用油寖過的竹簽子,戰斗打響后,戰友們向前沖的時候,被鬼子打傷的就掉到河里被竹簽子穿透,戰斗到最后的時候,犧牲的戰友把護城河快填滿了,我們團當時攻擊的是東門,最后我們是踏著戰友的尸體才過的護城河,解放了臨沂城,全殲了守城的日本鬼子和偽軍。”

他喉頭哽咽,用手背悄悄擦去眼角的淚花。

這次的戰斗中,他的大腿被日軍的炮彈炸掉了一大塊肉,身上也多處負傷。

抗戰勝利后,孫文世隨部隊進入東北,參加了遼沈戰役,解放了東北。

1952年,孫文世因病痛退伍返回到農村支援地方經濟建設。

日子平緩,鄉村寂靜,沒有多少人記得這片土地曾經受的屈辱蹂躪,沒有多少人知道他的生死故事。觸摸著遍體槍疤,老人說,如今國強民安,生活在和平年代,自己非常知足。

太多的戰友,沒有回來。