辛崇法

抗日戰爭時期,無產階級革命家、軍事家羅榮桓元帥在山東期間,曾在日照生活、工作、戰斗了一段時間。尤其1944年6月15日,時任山東分局書記、山東軍區司令員兼政治委員羅榮桓在日照縣碑廓鎮(今屬日照市嵐山區)主持召開的山東軍區軍事工作會議(簡稱軍工會議),對于正處在大反攻前夜的山東軍區部隊的軍事建設和作戰指揮,爭取更大的勝利,具有十分重要的意義。

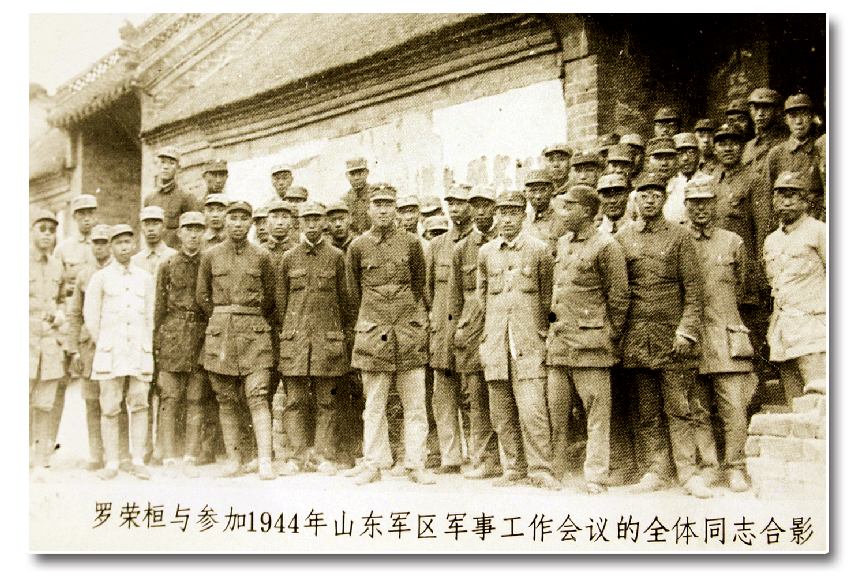

1944年,山東的革命根據地得到了鞏固和發展,我軍數量和質量都有了很大的發展和提高。但敵人的力量還較強,日軍有3萬余人,偽軍10余萬、頑軍也還有10萬人。在敵強我弱的情況下,為了迎接大反攻的到來,羅榮桓主持召開了這次十分重要的軍事工作會議。山東軍區二級軍區的司令員和各主力團團長等參加了這次會議。會議采取邊介紹經驗、邊研究、邊總結、邊貫徹執行、邊指揮作戰的方式進行。會議總結了過去對敵斗爭的經驗,統一了作戰指導思想,確立了今后的軍事方針。

會上,渤海軍區直屬團團長鄭大林、魯中沂蒙軍區司令員吳瑞林(曾用名楊昆,1955年授予中將軍銜)、魯中軍區第一團團長李福澤、魯南軍區第三團團長王吉文和政委劉春、膠東軍區第十三團團長聶鳳智(1955年授予中將軍銜)分別介紹了圍困戰、打沂水城等軍事工作的經驗。

在由下而上總結經驗的基礎上,羅榮桓作了《關于軍工會議的總結報告》,就部隊整訓、連隊建設、地方武裝建設、司令部工作、后方勤務工作、學校工作及干部工作等問題,作了系統全面的總結。報告內容豐富,長達3萬余字。

羅榮桓在總結報告中提出了普遍整訓部隊,準備將部隊發展一兩倍的任務。他指出,訓練部隊必須各級指揮員親自動手,不能把訓練部隊的責任推在副職、參謀或教員身上。這是因為指揮員在作戰實踐中都獲得了非常寶貴的經驗教訓,如果不將其貫徹到訓練部隊的實踐中去,那就把流血得來的代價白費了,這是對戰爭不負責任的態度。由于紅軍干部都經過了國內戰爭,對中央蘇區較大規模的運動戰、帶有正規性的作戰有一些經驗,但有些人不熟悉敵后分散性游擊戰,因此,必須注意敵后抗戰同國內戰爭的區別。敵后抗戰的特點是,環境情況復雜,作戰對象強大,對敵頑形成三角斗爭。在地形上北方也不同于南方的山地。如果我們自以為是,跳不出狹隘經驗的圈套,不去批判接受過去的經驗,發揚優良的方面和克服弱點方面,就會增加我們的困難,造成戰爭的損失。

羅榮桓從三個方面闡述了關于敵后抗戰軍事指揮的基本經驗:

一是游擊戰和運動戰的關系。1941年后,敵人實行“治安強化”,我們進入了極端的分散游擊戰的環境,運動戰的條件已不復存在。1943年后,雖然敵人仍是強大的,但用圍困打援設伏的辦法,求得在運動戰殲滅少數敵人的機會有所增加,而這種運動戰,仍要發揮分散游擊戰的特長,是一種游擊運動戰。在進攻圍寨碉堡時,要多采用偷、騙、混等奇襲戰術,要把游擊戰同政治攻勢相結合,爭取敵人內部武裝起義,里應外合打擊敵人。

二是集中和分散的關系。分散游擊戰雖然是分散性擴大,但分散中有集中,集中中有分散,而分散游擊戰仍是以戰略部署和軍事指揮上統一集中為最高的原則。要防止只強調一面,從而導致分散抓不攏,集中擺不開,削弱或失掉了自主機動性的結果。

三是積極自主的進攻問題。在分散游擊戰爭的條件下,只有積極自主的進攻,才能同優勢敵人堅持持久戰,才能集小勝為大勝,從而改變敵我力量懸殊的局面。為此,必須改變一成不變的戰斗方式,打破敵我邊沿的界線,要極力隱蔽自己,麻痹、松懈敵人,又要適時地集中自己的力量,盡量包圍、孤立、打擊和殲滅敵人,要擺脫自己之不自主,爭取自己之自主,束縛敵人之自主,使之成為不自主。我之攻擊必須集中于其弱點。要速打速決,又要速分速散。進攻時,要打得突然,退卻時,要退得冷靜;時而張揚旗鼓,時而收斂鋒芒。總之使敵人摸不著我們的規律,搞不準我們的行動,遲鈍敵人的感覺,打亂敵人的指揮,找出敵人的空隙,造成有利于我軍的戰斗機會。

羅榮桓強調,各級指揮員只有知己知彼,有勇有智,才會獲得靈活機動的自主與進攻。不能畏敵如虎,不敢去摸他,也不能只憑沖動,勇而無謀。在同敵人斗智時,必須摸準敵人的規律,使敵人受制于我;并以我之不規律對抗敵人,使我不受制于敵。我們指揮員的智慧,還不只限于充分發揮我之有利條件,更為重要的是如何使不利于我之條件變成有利于我之條件,使我之劣勢轉化為優勢,這樣才能有戰斗的自主與進攻。同時,還要啟發基層干部與戰士的智慧,發揮群眾的聰明才智與創造性,發揚革命英雄主義精神,這是貫徹戰斗的自主與進攻的最堅強力量。

關于指揮藝術方面的冒險問題,羅榮桓指出,軍事上的冒險是要有的,只要不是冒險主義,否則就不可能有勇敢,也就不可能有自主的進攻。因為對敵情的了解,不可能完全搞得一點都沒有差錯,而敵人終究是不受我們指揮的。故我們的進攻往往帶有一定程度的冒險性。這種冒險性和不調查了解情況、不細致地分析敵情、不講指揮藝術、不講戰術、輕敵自滿的冒險主義與逞個人英雄的一沖主義是根本不同的。每個指揮員都應當有沉著果敢的戰斗作風、智勇雙全的指揮藝術,還要有努力學習的精神,勝利不驕傲,失敗不灰心。這是每個指揮員必須具備的品質。

羅榮桓強調,統一主力、地方武裝、民兵之使用,互相輔助發展,強大我們的勢力,是我們當前的最大任務。主力部隊基本任務仍然是分散堅持地方,擴大游擊區和開辟新區,但要準備進一步機動和集中整訓,還要不斷核實編制數額。補充主力部隊的來源是民兵,因此,主力部隊要重視和幫助民兵,鞏固同當地民兵的聯系。地方武裝必須有獨立堅守地方的能力,邊沿區是他們的基地,敵占區是他們擴張的方向。必須整理區中隊,克服某些區中隊存在的嚴重流寇思想和脫離群眾的現象。地方武裝必須在現有基礎上,抓緊提高自己和壯大自己,整訓可利用戰斗空隙輪番交替進行。擴大兵力,要隨著解放區的擴大,經濟條件的好轉,按照人口比例有計劃地進行。

會議進行兩個月后,8月20日,山東軍區司令部偵察科長蘇靜報告,敵人正在山東全境調動部隊。敵人兵力有1萬多人,其中9個大隊,分13路從臨沂、青口、海州、日照、莒縣等地出發,其中日照一路600余人正在北進,揚言要向北“掃蕩”。羅榮桓認為:“日照敵人北上是佯動,企圖迷惑我們,他們的真實意圖是合擊莒縣南部我軍區機關。”羅榮桓親自草擬電文,指示膠東、渤海、魯中、魯南等軍區趁敵掃蕩濱海之機,積極打擊薄弱環節,以策應濱海區的反“掃蕩”。

8月21日夜,參加軍事工作會議的干部和機關人員隱蔽南下,跳出抗日根據地邊沿,挺進敵占區。會議于10月1日圓滿結束。

此后,根據這次軍事工作會議精神,山東軍區作出《今冬明春軍事斗爭方針》的指示。此后,山東地方武裝很快得到了發展與加強。按照羅榮桓制定的戰略部署,在山東迅速發起了冬季攻勢,粉碎了敵人的“掃蕩”。在是年11月發起的莒城戰役,爭取了旅長莫正民等大股偽軍起義,解放了莒城,延安《解放日報》以“山東的新勝利”為題發表了社論。接著又進行了1945年的春季攻勢作戰,沉重打擊了山東日軍制定的“重點主義軍事清剿計劃”,擴大了山東解放區,為以后的反攻作戰和奪取抗日戰爭的全面勝利創造了有利條件。

流逝的歲月雖已拂去戰爭的硝煙,但卻沖淡不了人們對革命老前輩的深切懷念。在山東軍區軍事工作會議71周年和偉大的中國人民抗日戰爭勝利70周年之際,我們尋訪抗戰往事,重溫羅帥的軍事思想,追憶羅帥在日照的光輝戰斗歷程和老一輩革命家為中國革命建立的豐功偉績,對于了解和研究革命戰爭具有重要意義,也倍感革命勝利的來之不易。

本文參考文獻:1.《羅榮桓傳》;2.《山東革命歷史檔案資料選編》第十三輯;3.《八路軍一一五師暨山東軍區戰史》等。